|

近年では“お茶”を体験する試みが増えてきた。お茶といっても“茶道”のそれではなく、純粋にお茶がもつさまざまな味わいを楽しもうというものだ。「同じ産地でも味わいや香りがまったく違うのだから…」と誘われて、ダージリン体験してきました。

「ワンランク上の紅茶体験」「紅茶教室」などという文字が、ネットで紅茶を検索するとヒットする。

近ごろは主婦層に向けたテレビ番組でも、“紅茶研究家”が出演してウンチクを語ったり、『相棒』の杉下右京のような紅茶好きが“こだわり派”の代表のように描かれているケースが多い。

ぼくにとってお茶体験とは、中国に旅したときに無料の観光バスで立ち寄る場所で遭遇するものだった。

バスから団体客がぞろぞろと降りてくると、「こちらへどうぞー」と、男性スタッフが案内。導かれて入った店内では、チャイナドレスに身を包んだ美しい女性たちが各種のお茶をサービスする。

立ち寄り時間が少ないから、香りや味をじっくり楽しむというよりは、次から次へ“飲んでみてちょうだい”と、オートメーションな感覚でものごとが進む。

多少強引なセールストークも手伝って、結局は味や香りでお茶を選ぶというよりは、「お酒好きならこれいいですよー」「よく眠れるお茶はこれー」といった理由で購入する羽目になるのが常だ。北京でも上海でも、嗜好より健康が重要視されたのだった。

そんな経験があるから、近ごろ“お茶体験会”が盛んだと聞いても、イマイチ心に響かなかった。

しかし、体験会に参加して常連になった友人が、盛んにぼくを誘う。

「紅茶好きだと言っていただろう。それならば、紅茶体験会に参加して、その味と香りの違いを確かめたらいい。自分に合った紅茶が見つかるよ」と、友人。しかも、「紅茶のなかではダージリンがいいと話していたじゃないか。君はダージリンの何を知っているの?」と、挑発的な目も向ける。

こうなれば、行かざるをえない。ダージリンを極めるしかない。たしかにぼくは「アールグレイ」「アッサム」「イングリッシュブレックファースト」などの紅茶種のなかでも、ダージリンがいちばん好きだと公言していた。

ところが実はまったくの、「ド」級の初心者。イングリッシュブレックファーストがインドやスリランカ(セイロン)の茶葉を使い、ミルクティー向きに作られたブレンド名であることや、アールグレイが中国やセイロンの茶葉を元にベルガモット(柑橘系)のフレーバーが特徴であるのは知っていても、ダージリンやアッサムが土地の名であるのはまったく知らなかったのだ。

ダージリンはインド北東部、西ベンガル州北部の高原である。ベンガルと付くだけに、周囲は“ベンガルトラ”がいるような自然豊かな土地なのだろう。

ダージリンとは、この地域で生産される紅茶の総称だ。

ぼくのダージリン好きには理由がある。ぼくはミルクもレモンも入れないストレート派。そして、紅茶のなかで香りと味わいを重視するダージリンもまた、ストレートで飲まれるケースが多い。

こうした経験が重なって、ダージリンを産地名とは知らずに愛好家になるという情けない状況になっていた。

余談だが、緑茶、紅茶、ウーロン茶の違いくらいは知っていた。どれも同じツバキ科の茶の樹から摘まれ、乾燥・発酵度合いによって3種の違いが生じる。不発酵なら緑茶になり、半発酵ならウーロン茶、完全発酵で紅茶になる。

しかし、ダージリンについては詳しく知らない。

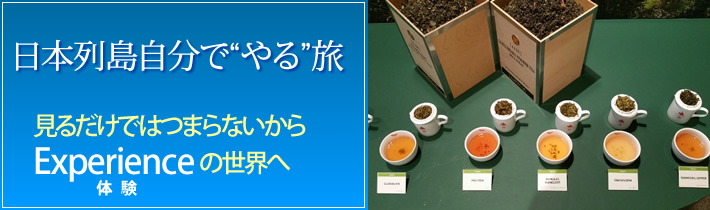

体験会場には小さなブースがたくさんあり看板がかかっていた。

「キャッスルトン」「タルボ」「サングマ」「マーガレッツホープ」…。これらは茶園の名前だ。

それぞれをいただけば、香りも味も、口に残る渋みや甘味もまったく異なる。

かつてこんな経験をした記憶がある。それはフランスのボルドーでの出来事だ。1級シャトーの目が飛び出るほど高価なワインをめぐる余裕はなかったが、それでも“組合”で各種のボルドー産赤ワインを飲み比べることができた。

ブドウ畑の地質、東西南北の向き、谷か丘かなどの地形を表した地図を片手に気軽に楽しめるシャトーやカーブのワインを試飲する。同じブドウ種でも畑の性質によって大きく味わいが変わるから驚かされる。

それと同様だった。ダージリン高原でも、茶園の位置や向きによって栽培される茶葉は異なり、発酵方法によって味や香りが異なる。

カフェなどでメニューを見ても、よほど紅茶にこだわっていない限り「ダージリン」と記載されるだけだ。しかし、実際は味も香りもまったく異なる紅茶が茶園ごとに生産されているのを知った。

「ダージリンには80以上の茶園があると聞いたけど、そのうちの40種を集めて、ダージリンだけのカフェを出したら儲かるかも」と、真剣に言ったぼくを見て、「かもね」と、友人は少々冷ややかな目を向けた。

初めての体験会だったが、試飲のコツもやがてわかってきた。

闇雲に飲むのがもっともダメだ。そのうちに、何がなんだかわからなくなってくる。

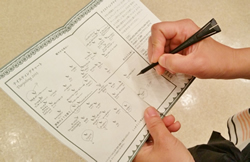

会場では参加茶園の「十字型分別表」が配布されていた。タテ軸は渋みの多さと、後味のすっきりさが表されている。ヨコ軸は花の香りとフルーツの香りで示されている。

最初はこれらの四隅に分類されたお茶を試すことだ。

“後味すっきりでフルーツの香り”、“後味すっきりで花の香り”、“渋みが強いフルーツの香り”、“渋みが強い花の香り”。これらの4種をまずは飲んでみる。さらに、すべての中間にあるお茶も飲んでみる。

これでダージリンの代表的な味わいと香りが把握できる。

あとは好みによって、気に入ったジャンルのものを数々試す。結局ぼくはマーガレッツホープ農園の極上ダージリンを含め、合計3種を購入した。

会場では賢いダージリンの淹れ方講座も開催されていたから、その内容もしっかりメモをとった。これから当分続きそうな優雅な紅茶ライフを想像すると、なんだかうれしくなった。

ぼくが参加したダージリン体験会は、“ファーストフラッシュ”限定だった。これは“春摘み”のダージリンを指す。若々しい爽やかな香りも特徴で、いわゆる紅茶らしい色はしていない。むしろ、緑茶に近い色合いだ。

ダージリンにはその後の“セカンドフラッシュ(夏摘み)”“オータムフラッシュ(秋摘み)”と続く。

夏摘みはダージリンのクオリティシーズンで、“マスカテルフレーバー”を有し、もっとも高価で取り引きされている。秋摘みは比較的安価であるが、濃厚さとまろやかさが特徴でもある。

この体験によって、またひとつウンチクを楽しむ趣味が増えた。これもまた人生を楽しくするひとつの方法である。

木場 新

休日評論家。主な出版物に共著の『温泉遺産の旅 奇跡の湯 ぶくぶく自噴泉めぐり』、一部執筆&プロデュースの『温泉遺産』、『パックツアーをVIP旅行に変える78の秘訣』などがある。ウェブサイト「YOMIURI ONLINE」に「いいもんだ田舎暮らし」の連載ほか。